-

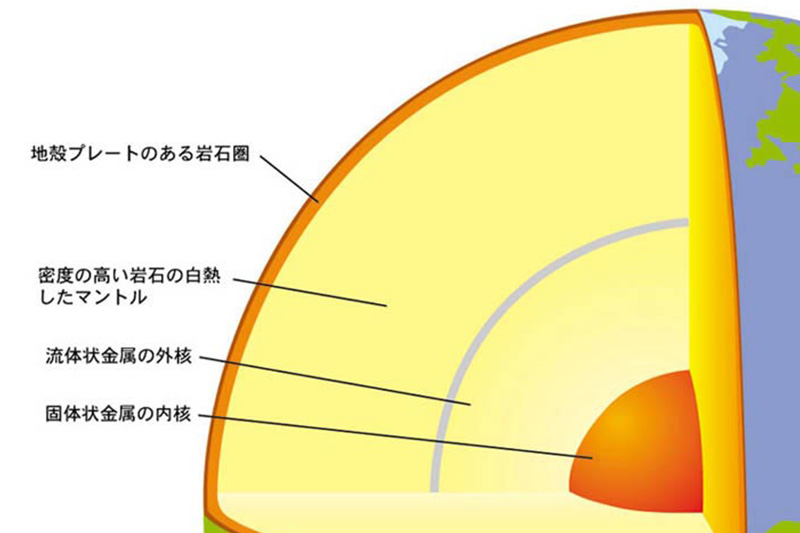

球の内部の構造図

球の内部の構造図

- ”うちに秘めた炎”、

それは地球が生きている証拠 私たちがいま立っているこの大地の下、3000kmにあるのが地球の中心核。それは6600度の熱いかたまり。よく地球のことを「水の惑星」とか「緑の惑星」と呼ぶけれど、中心では地球は「熱い惑星」であり「燃える惑星」なんだ。もし中心部が冷えてしまったら地球はどうなるだろう? それは地球が多くの生命を育てる力を失ったということになる。つまりそのとき地球は「死の惑星」となってしまうんだ。

日本を指して「火山国」とか「火山列島」と呼ぶことがある。

みんなもどこかで聞いたり読んだりしたことがあるかも知れないね。

ということは、この国ではくらしのどこかにいつも火山が顔をのぞかせているということなんだ。

たとえば、しょっちゅう感じる大小の地震。

これは火山国にくらす私たちにとっては宿命のようなものだ。

また絵に描かれたり会社の名前でおなじみの“富士”。

活動こそ長い間お休みしているけれど、日本のシンボルでもあるこの山は立派な火山だ。

まだある。ここ雲仙もそうだけれど、旅行好きな日本人がしばしば訪れる温泉地、これも火山と縁が深い。

そういうわけで、昔から日本人は時々大暴れする火山に大きな恐れを抱きながら、それでも上手につきあおうとしてきた。

その姿勢には今でも学ぶことができる。

まず火山をよく知るということ。

そして火山がもたらす災害をなるべく小さく、反対に火山の恵みをできるだけ利用することだ。

それには過去のできごとを知ること、それから新しい科学の成果を生かすことが必要になる。

さらに、それぞれの火山がある地域の研究を加えれば、火山とはとても上手につきあうことができるよね。

そしてこうした学び方はやがて、火山だけでなく、私たちのまわりにあるさまざまな自然環境を、守りながらくらしに生かす方法を、身につけていくことにつながっていくと思う。

地球には私たちのくらしや生命に害を与えそうな火山がおよそ1500あるんだ。そして5億人以上の人々が、火山がもたらす災害を受ける範囲に住んでいる。

「どうして引っ越さないの?」と君たちは首をかしげるかも知れない。それはとてもいい疑問だ。答えが知りたかったらこの建物(雲仙岳災害記念館)の外に出てみよう。 そしてあたりを見回してみよう。何が私たちの目をとらえるだろうか。

まず荒々しい山肌を見せる平成新山を中心とした雲仙火山があるね。でも視線をふもとの方に向けると、そこには森があり、田畑があり、それらの緑に囲まれた家々がある。さらに有明海が大きくひろがっている。

美しいだろう? 豊かだろう? こんなに美しく豊かな風土から、離れることはできない、とここに暮らす人々の多くは言う。これが答えなんだ。火山がもたらす災害は恐ろしい。けれどもその一方で火山は、こうした贈り物ももたらしてくれる。だから人々は、火山とともにくらすことにこだわり続けるんだ。

球の内部の構造図

球の内部の構造図

私たちがいま立っているこの大地の下、3000kmにあるのが地球の中心核。それは6600度の熱いかたまり。よく地球のことを「水の惑星」とか「緑の惑星」と呼ぶけれど、中心では地球は「熱い惑星」であり「燃える惑星」なんだ。もし中心部が冷えてしまったら地球はどうなるだろう? それは地球が多くの生命を育てる力を失ったということになる。つまりそのとき地球は「死の惑星」となってしまうんだ。

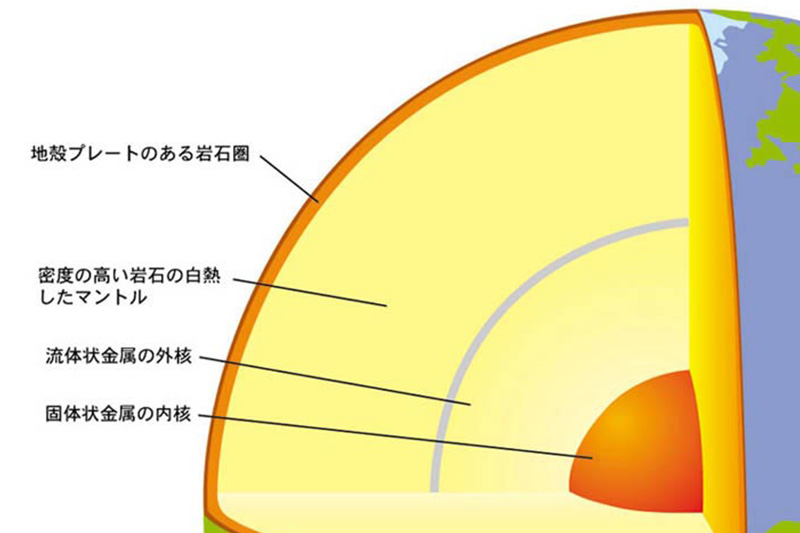

地球の内部の構造図

地球の内部の構造図

中心核の外側の層がマントル。マントルは地球の表面を覆う地殻のすぐ下から深さ約2900kmまでの間を占めている。マントルはふつう、非常に高い圧力のために高温の固体の状態にある。圧力や温度が変化するとマントルは地表に向かって上昇を始め、固体からどろどろの状態になる。これがマグマ。マグマが地表に噴き出す現象を噴火、噴火から生まれた地形を火山と呼ぶ。火山の活動は山をつくりあげ、新たな陸地を生みだす。それだけではない。マグマはあらゆる生命に欠かせないミネラルを、地球の内部から地表に運ぶ。私たち人間の身体にある原子の多くはもともと地球の内部にあったもの。それを地表まで運んだのも火山の活動なんだ。日本は国土の15%を火山 から噴き出したものによって覆われている。火山国ということがここからも分かるよね。

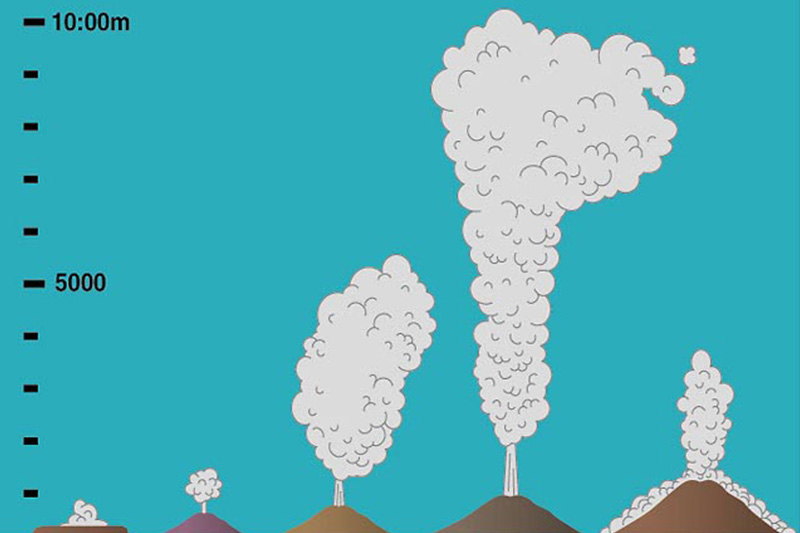

火山のかたち(サイズ、スタイル、内部の構造)は、マグマの粘り気の度合い、噴き出すマグマの量、噴火の継続時間、火口のかたち(穴のようなかたちか、裂け目か)、噴火が起こった場所(地上か海中か)、などさまざまな条件によって決まる。

日本列島とプレート

日本列島とプレート

日本列島は別名火山列島と呼ばれるほど火山が多い。

日本列島に限らず、世界中のあちこちに火山が連なっている地帯がある。このことからわかるのは、火山が生まれやすい地帯とそうではない地帯が地球上にはあるということだ。

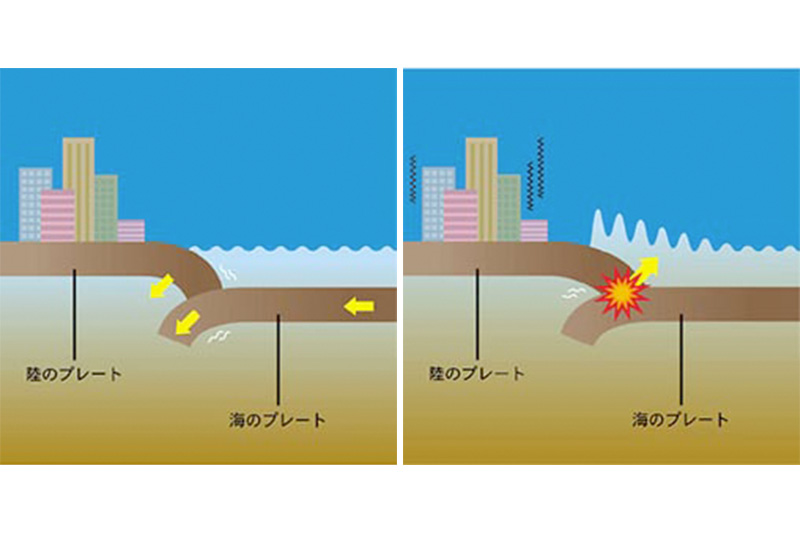

プレートの構造

プレートの構造

なぜこんな違いが起るのか、それを説明してくれるのがプレートテクトニクスという理論なんだ。

地球の表面を覆っている地殻はひとつながりではなく、プレートと呼ぶ20ほどに分かれた厚さ60~100kmの堅い岩板からできている。火山はこのプレートの境目にそって生まれる。

実はプレートは一年に数cmから20cmほどの速度で別々の方向に動いている。だからプレートの境目では、プレートが折り重なったり、引き離されたりしている。つまりここでは地殻がとても不安定な状態となっているんだね。マグマはそこの地下深くで発生し、上昇して地表に噴き出すので、火山は連なることが多くなるんだ。

平成新山

平成新山

生命を育てる地球のパワーは、いつも優しいとは限らない。そのパワーが大きければ大きいほど、人間がコントロールできないような現象を起こすことがある。人間の生命、生活、財産、そして自然環境などにダメージを与えるそうした現象を見ることにしよう。

火山の火口からマグマ、ガス、岩塊などが噴き出す現象が噴火だ。マグマの種類、マグマの量、ガスの性質などが違うと噴火のスタイルも違ってくる。まずマグマを含むかどうかで噴火を分けてみよう。

'92(平成4年)02.14

'92(平成4年)02.14

火山による災害には、噴火によって噴き出されるものがもたらす災害と、噴火そのものが原因となって発生する災害がある。

「災害は忘れたころにやってくる」ということわざがある。

そこには、いきなり襲ってくる災害への恐れと、ふだんのくらしのリズムとは異なる、大自然の長い時間をかけた大きな変化への驚きがこめられている。

しかし災害を前にしてただ感動しているわけにはいかない。

かけがえのない命や財産を守るため災害をあらかじめ予測し、しっかり対策を立てて実行することが大切だ。

火山と上手につきあっていくためにも、噴火の予知と防災の役割はとても重い。

静寂をとりもどした平成新山

静寂をとりもどした平成新山

風邪を引く前に、身体がだるくなったり、鼻水やくしゃみがでたりするね。それは身体の調子がおかしくなっていて、やがて本格的な病気になることを伝えるシグナルなんだ。噴火の前にも大地はさまざまなシグナルを出している。それらを見逃さないように、火山のまわりではさまざまな機器が大地の変化を観測している。そこから得られたデータは、噴火を予知し、万一への備えを用意するための基本的な情報となる。

噴火のきざしはまず地面の下で起る。マグマが火口に向かって上昇し始めると、色々な種類の振動が観測される。そこで地震観測は噴火予知の基本とされている。

噴火は地下のマグマが地球の表面をめざして上昇する動きとも考えられる。その動きは地球の表面を覆う地殻に影響をあたえるはずだ。それは精密な計測機器でなければ分からないほどのわずかなものである場合もある。

火山を形作っている物質の中には、磁気を帯びていたり電気的な性質を持つ鉱物がある。たとえば地下の温度が上がると周囲の磁気を帯びた物質は磁性を失う。またマグマが入り込むと、地下の電流は流れやすくなる。火山活動にともなうこうした変化を観測することで、電磁気という大地からのシグナルを活用することができる。

火口から上がる雲煙の勢い、量、色、あるいは火口のまわりの植物の様子、温泉や井戸水の変化は、古くから噴火の前兆を示す現象として知られてきた。今では火山ガスを採取してそこに含まれる成分を分析したり、地表や地下の温度変化を測定することで、火山活動をとらえようとしている。

大崎鼻より平成新山を望む

大崎鼻より平成新山を望む

では雲仙岳の平成の大噴火の場合はどのような変化が観測されていたのだろうか。どのような対策がとられたのだろうか。そして今はどのような観測体制がとられているのだろうか。

今回の大噴火は大きな災害をもたらした一方で、観測体制がもたらした予測によって、さまざまな対策がとられ多くの人命が守られた。

噴火を予知するには、地道に観測を続けることが基本だ。そのようにして集められた情報を分析し、噴火の前兆現象を見出していく。情報収集にも分析にも、新しい技術や理論が取り入れられている。雲仙岳ではどうなっているのだろうか?

火砕流や 土石流などの災害にいちはやく対処するために、監視機器によって収集した情報を行政機関や住民に配信する防災監視システムが24時間目を光らせている。なお、噴火中は自衛隊が目視のほか、レーダーや暗視カメラ、大学の地震計を用いて24時間体制で監視し、防災機関に情報を提供した。また、事後にはヘリコプターを飛ばし被害状況の把握につとめた。

「がまだす」は島原地方の方言で「がんばる」という意味。

国、県、市や町、それに民間が一体となって島原半島の火山災害からの復興をめざしました。

それが「がまだす計画」なんだ。

「前よりもっとすてきな町に! 前よりもっと豊かな町に! 水清く、緑あふれ、人集いにぎわう、島原半島」という目標のもと、さまざまなプロジェクトが1997年からスタートした。

昔から噴火を繰り返し、時には大きな被害を与えてきた雲仙普賢岳。

それにもかかわらず地元の人々はこの山を「普賢さん」と呼ぶ。

それは火山活動を恐れる気持ちにもまして、普段の美しい姿や普賢岳を中心とした豊かな自然、さらには温泉や湧水などの恵みに、人々が感謝と親しみの気持ちを抱いているからだ。

雲仙は島原半島の屋根だ。

島原半島は周囲を海に囲まれた内陸型気候だが、雲仙はその中にあって山地型気候となっている。

雲仙岳は一つの山ではなく、普賢岳、妙見岳、九千部岳、絹笠山など10ほどの火山が集まってできている。

そのため、高地の自然と合わせて火山地帯の特色もあわせて見ることができる。

また雲仙一帯は標高差が大きく、標高に応じたそれぞれの樹林があり、狭い面積の割には変化に富んだ動植物が見られる。

また昔から地元の人々によって自然が守られてきたため、観察を行なうには最適のフィールドなんだ。

季節ごとに鮮やかに表情を変える雲仙。それを演出しているのは植物だ。晴れの日も雨の日も木々の幹、葉、花が舞台装置となって、見るものを飽きさせないドラマを繰り広げている。

| 標高950m以上 | 落葉紅葉樹林帯 |

|---|---|

| 標高600m~標高950m | 混交樹林 |

| 標高600m以下 | 照葉樹林帯 |

| 山頂部 | コハウチワカエデ ─ケクロモジ群落 |

|---|---|

| 山頂下部のやせ尾根や 急斜面 |

モミ ─シキミ群落 |

| 溶岩上や硫気孔付近 | アカマツ ─ミヤマキリシマ群落 |

ウグイス(九千部岳、田代原)

ヤブサメ(九千部岳、田代原)

ホトトギス(九千部岳、田代原)

ホオジロ(九千部岳、田代原)

オオセンチコガネ(九千部岳、田代原)

ヒバリ(諏訪の池)

オオルリ(普賢岳、九千部岳、田代原)

ホオジロ(地獄周辺)

クマゼミ(諏訪の池)

ウチワヤンマ(諏訪の池)

アオスジアゲハ(諏訪の池)

ダイコクコガネ(九千部岳、田代原)

エゾビタキ(九千部岳、田代原)

コサメビタキ(九千部岳、田代原)

コムクドリ(雲仙岳一帯)

クツワムシ(諏訪の池)

スズムシ(諏訪の池)

カイツブリ(諏訪の池)

カルガモ(諏訪の池)

キセキレイ(地獄周辺)

カラ類(地獄周辺)

コガモ(別所ダム)

マガモ(別所ダム)

自然に親しみ、自然をとうとび、自然に学び、自然を楽しむために、そしてこのすばらしい自然をいつまでも保つためにルールを守って行動しよう。

定められた場所以外には入らない。

ゴミは必ず持ち帰ろう。

植物、動物、鳥、昆虫などは採集したりせず観察するだけにしよう。

大声をあげたり、ラジオなどを鳴らして歩かないようにしよう。